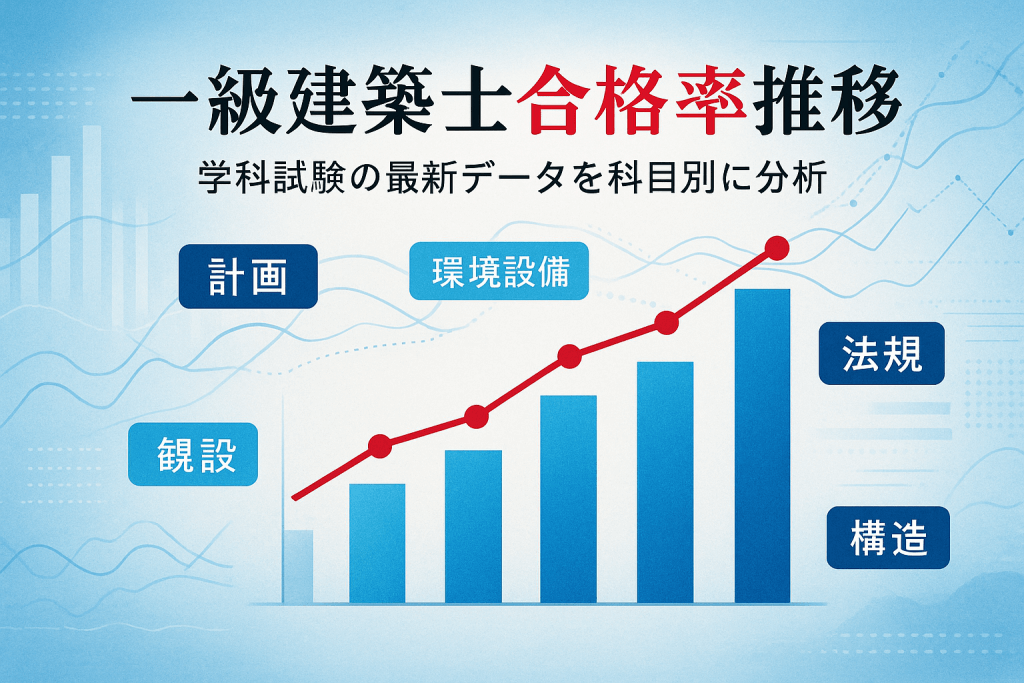

一級建築士学科試験の【2025年】合格率は、国土交通省の公式発表によれば「16.5%」。受験者数27,489人のうち、合格者は4,529人にとどまりました。わずか6人に1人しか合格できない狭き門です。

「数年勉強しても合格できるかわからない」「どんな対策が実際に有効なのか…」そんな不安や悩みを、多くの受験生が感じています。特に、独学と専門学校では合格率に大きな差があることも現実です。

過去10年の合格率推移や合格基準点の最新動向、独学・専門校別の実績比較、さらには各大学・地域別データまで、本記事では公的情報と現場の声に基づき徹底的に解説します。

最後まで読むことで、今あなたが知りたい「本当に合格できる戦略」や「損失を避けるための学習ポイント」を得ることができます。まずは最新の合格実態を正しく把握し、期待と不安が交錯する受験市場の“今”を一緒に見ていきましょう。

- 一級建築士学科合格率の最新概況と過去推移 – 正確データで見る受験市場の現状

- 一級建築士学科合格基準点・合格ラインの総合解説 – 科目別基準と年度間変化

- 独学対専門学校別一級建築士学科合格率比較 – 効率的な学習法と合格実績の違い

- 一級建築士学科試験の難易度検証 – 出題傾向・受験生の声・対策のポイント

- 合格率から導き出す一級建築士合格のための戦略的学習計画

- 年度別・大学別一級建築士学科合格者データの徹底解説

- 一級建築士学科合格率に関する最新FAQ – 誤解と正しい理解を促す情報整理

- 合格率データを活用した受験校選びと学習サポート情報の総合案内

- 一級建築士試験全体を見据えた合格率と将来展望 – 受験市場の現状と将来

一級建築士学科合格率の最新概況と過去推移 – 正確データで見る受験市場の現状

2025年一級建築士学科試験の合格率・受験者数・合格者数詳細 – 年度ごとの最新情報をデータで解説

2025年実施の一級建築士学科試験では、合格率は16.5%となりました。受験者数は27,489人、合格者数は4,529人と発表されています。過去に比べて受験者数はやや減少傾向です。合格基準点は総得点87点以上(各科目の足切り点あり)で、ストレート合格を目指す場合、計画的な学習が不可欠です。

年度別のデータは下記の表をご参照ください。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2021 | 32,074 | 5,381 | 16.8% |

| 2022 | 30,258 | 5,259 | 17.4% |

| 2023 | 28,607 | 4,876 | 17.0% |

| 2024 | 27,981 | 4,623 | 16.5% |

| 2025 | 27,489 | 4,529 | 16.5% |

過去10年間の一級建築士学科合格率推移分析 – 長期間での変動を詳細に検証しポイントを明確化

直近10年の合格率をみると、おおむね15〜18%台で推移しています。近年は受験者の減少とともに、競争率が一定の水準を保っています。

試験内容の改定や、実務経験に基づく実際的な問題が増える傾向があり、独学の合格率はさらに低くなっています。「一級建築士 学科 合格率 過去」として推移を確認すれば、大学などの母体別に大手予備校(日建学院、総合資格学院、TAC)受講生の合格率が平均より高いことも明らかです。

一級建築士試験合格率の変動要因と背景トレンド – 合格率上下の要因や傾向を専門的に分析

合格率が16%台で推移する背景にはいくつかのポイントがあります。

-

出題範囲の拡大や、法改正対応などによる難易度アップ

-

実務経験・幅広い設計知識を問われる問題が増加

-

独学者よりも資格予備校に通う受験生の合格率が高い

独学合格率は一桁台とも言われており、多くの受験生が効率的な学習法や予備校のサポートを活用しています。また、学科試験にストレートで合格できるのは全体のうち約1割前後と推定され、複数回挑戦する人が多いのが特徴です。

二級建築士や建築施工管理技士との合格率比較と関連性 – 他資格との違いや受験傾向も踏まえて比較

一級建築士学科の合格率は二級建築士より低めの傾向です。参考までに、2025年の二級建築士学科の合格率は約23~25%、建築施工管理技士も20%前後となっています。一級建築士が最も高難易度資格であることが、合格率の低さからも明らかです。

資格ごとの合格率比較表をまとめます。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 一級建築士 学科 | 16.5% |

| 二級建築士 学科 | 23~25% |

| 建築施工管理技士(1級)学科 | 約20% |

このように、それぞれの資格には求められる知識・経験・対策の難易度に違いがあります。一級建築士は建築業界での評価も高く、取得によるメリットや「人生が変わる」といった口コミが存在するのも合格率の低さの裏付けとなっています。

一級建築士学科合格基準点・合格ラインの総合解説 – 科目別基準と年度間変化

一級建築士学科試験の合格ラインは、毎年公表される「合格基準点」により明確に定められています。この基準点は厳密な採点基準に基づき、各科目ごとの最低点と全体得点で判定されます。近年はおおむね総得点87点(125点満点)以上が合格目安となっており、合格率は例年16〜18%前後と非常に高い難易度を誇ります。過去との比較や最新のデータ分析により、その動向や傾向を把握することが受験戦略の第一歩と言えるでしょう。

学科試験5科目の合格基準点内訳詳細 – 各科目ごとの合格ラインの詳細解説

一級建築士の学科試験は、計画・環境設備・法規・構造・施工の5科目で構成されています。合格基準点は各科目ごとに設定されており、全体で一定以上のスコアを獲得しつつ、各科目の最低基準もクリアする必要があります。

| 科目名 | 満点 | 合格基準点 | 主な内容 |

|---|---|---|---|

| 計画 | 20 | 13 | 建築設計・都市計画 |

| 環境設備 | 20 | 13 | エネルギー、空調、照明など |

| 法規 | 30 | 16 | 建築基準法、各種法規 |

| 構造 | 30 | 16 | 構造設計、耐震・基礎・部材の強度 |

| 施工 | 25 | 14 | 建設プロセス、現場管理、施工技術 |

合格のヒント

-

各科目の得点バランスも重要です。

-

法規や構造で高得点を狙うと合格に近づきます。

計画/環境設備/法規/構造/施工 各科目の合格基準点の特徴 – 出題傾向や合格戦略の観点も付与

計画は都市計画や設計手法に関する出題が多く、多角的な知識が問われます。環境設備は新しい建築技術や省エネ法規に注目しましょう。法規は判例や法改正に迅速に対応した問題が増加しており、逐次情報収集が必須です。構造は数学的な理解や計算力が不可欠です。施工では現場経験に基づいた応用力が評価されます。全体的に、苦手科目を作らず、均等に得点を重ねることが合格への近道です。

合格ラインの決定基準と調整プロセス – 年ごとの調整方法や基準確定の詳細を記載

合格基準点は原則的に固定されていますが、年度によっては問題の難易度変動や平均点の変化に応じて調整されることがあります。難易度が突出した場合や標準偏差が大きい問題では、合格点がわずかに引き下げられた実績もあります。試験実施後に実際の正答率や専門委員による分析がなされ、公式発表で確定されます。こうした透明性の高い調整によって公平な選考が保たれています。

過去と比較した基準点の変動と難易度評価 – 年度ごとの差異を専門的に比較分析

一級建築士学科の合格基準点は、過去10年間で大きな変動は見られませんが、合格率は年によってわずかな上下動を繰り返しています。具体的には、受験者数の減少や出題傾向の変化によって合格率が16.5%(2025年)から上昇・下降した時期もあります。近年は法改正や新技術の追加なども出題に影響しており、受験生は最新動向を常に追うことが必要です。年度別のデータを分析し、各自に最適な勉強計画を立てることが合格につながります。

独学対専門学校別一級建築士学科合格率比較 – 効率的な学習法と合格実績の違い

一級建築士学科試験の合格率は難易度の高さから注目されており、独学と専門学校を利用した場合で大きな差が生じることが知られています。多くの受験生が「独学で合格できるか」「日建学院や総合資格、TACなどの合格率はどうか」といった疑問を持つ中、受験環境や学習スタイルごとの傾向を比較し、効率的な攻略法を探ることが重要です。

独学者の合格率推移と成功要因分析 – 独学合格を重視する受験生に向けた参考情報

近年の一級建築士学科合格率は平均16%前後となっていますが、独学受験者の合格率はさらに低めに推移しています。特に初受験の場合、ストレート合格率は約10%未満とされています。

独学で合格するための成功要因としては、過去問題の徹底分析・計画的な学習・合格者のノウハウ活用が挙げられます。

独学を選ぶ受験生の多くは費用を抑えられるメリットを重視しますが、計画力や自己管理力が求められ、途中で挫折しやすいというリスクも認識しておくことが重要です。

独学一級建築士合格率のメリット・デメリット – 独学の長所短所や実体験例も紹介

独学のメリット

-

費用を大幅に削減できる

-

自分のペースで自由に学べる

-

基礎から応用まで納得して進めやすい

独学のデメリット

-

学習計画管理が難しい

-

出題傾向や最新情報をつかみにくい

-

モチベーション維持が困難・質問できる環境が乏しい

独学合格者の体験談では、「過去問を10年分繰り返し解いて合格できた」「SNS活用で仲間を作り励まし合った」などの成功エピソードが聞かれます。一方で、多忙な社会人や建築未経験者は独学での継続が難しいという声もあります。

日建学院・総合資格・TAC等の専門校別合格率と特色比較 – 各校の合格実績や講座概要を詳述

大手専門学校を活用した場合の合格率は、独学と比べて大幅に高くなる傾向があります。

主な学校ごとの特色では、充実したカリキュラム、プロ講師による最新傾向対策、模試やサポート体制が合格率向上に寄与しています。スクールごとに過去の合格者数や合格一覧表を公表しているため、自身にあった学習環境を選ぶ材料として有効です。

各学校の講座の特徴・合格率実績の比較表 – 表形式で違いを明確にした比較

| 学校名 | 推定学科合格率 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 日建学院 | 約30%〜35% | 豊富な講義数・個別指導・模試充実 |

| 総合資格学院 | 約29%〜34% | 合格実績が高い・オリジナル教材・徹底サポート |

| TAC | 約25%〜30% | オンライン対応・専門講師・過去問分析 |

| 独学 | 約8%〜13% | 柔軟な学習ペース・コスト削減 |

各校の合格率は年ごとに変動しますが、いずれも独学と比較すると2倍以上の合格実績を持っています。合格点や推移も受験校ごとに参考にできます。

合格率アップに結びつく学習スタイルと受験生の声 – 効果的な勉強法について具体事例を踏まえて説明

合格者の声から見える効果的な学習スタイルには共通点があります。

-

過去問題の反復演習

-

苦手分野の明確化と重点対策

-

勉強計画の中で定期的な模試受験

-

仲間や学校と連携した情報共有

これらの取り組みによって、合格率を着実に引き上げられます。特に専門校に通学した受験生からは「ライバルと切磋琢磨できた」「最新の出題傾向をすぐに入手できた」といった声が多く寄せられています。

また、独学合格者からは「合格者ブログやSNSの情報を最大限活用」「毎日のルーチン化で学習習慣を堅持」といった具体的な工夫が、合格への近道となっています。

一級建築士学科試験の難易度検証 – 出題傾向・受験生の声・対策のポイント

過去5年間の出題傾向と頻出分野の分析 – 各科目・全体の出題動向とポイント整理

近年の一級建築士学科試験は全体として難易度が高く、合格率は約15〜17%で推移しています。出題傾向を分析すると、法規・構造・計画・環境設備・施工の各科目で満遍なく出題される傾向です。科目ごとの出題数や配点を整理すると以下の通りです。

| 科目 | 出題数 | 配点 | 頻出分野 |

|---|---|---|---|

| 計画 | 20 | 20点 | 建築計画、都市計画 |

| 環境・設備 | 20 | 20点 | 環境工学、設備機器 |

| 法規 | 30 | 30点 | 建築基準法、関連法規 |

| 構造 | 30 | 30点 | 静定・不静定、材料力学 |

| 施工 | 20 | 20点 | 建築施工、設備施工、工法 |

直近では「法規」の分野で細かな法改正部分や新設規定の出題が増加、構造では実践的な計算問題が増える傾向にあり、試験内容も年々複雑化しています。

法規・構造・計画など科目別の難易度と合格への壁 – 科目ごとの課題や学習上の障壁を具体的に説明

一級建築士学科試験における最大の壁は「法規」と「構造」とされます。法規は条文丸暗記だけでなく、適切な条文解釈や最新の法改正対応が必須。構造は計算力・応用力が求められ、苦手とする受験生が多いです。

計画や環境設備は基本知識のインプットで対応可能ですが、細かな点で差がつきやすいという特徴があります。施工については現場経験の有無で得点に差が出る傾向です。

-

法規の壁:膨大な法令、暗記+条文把握、改正対応

-

構造の壁:計算・構造力学の応用、過去問パターン把握が不可欠

-

計画・環境設備・施工:周辺知識や過去問徹底が得点源

このように科目ごとで要求される能力や対策法が異なるため、バランスよく確実に得点できる実力が求められています。

受験生が感じる試験の難しさと対策への影響 – 実際の声をもとに合格率低下要因も解説

受験生から寄せられる声で多いのは、「法規の細かい改正事項が不安」「構造の計算で時間が足りない」「独学では全体像把握が難しい」といった悩みです。近年の合格率低下には、出題レベルの高度化と出題範囲の拡大が影響しています。

-

出題ボリューム増加と専門性アップ

-

実務を意識した問題が増え、応用や判断力が試される

-

独学合格率が年々低下し、予備校利用が主流に

特に独学の場合、最新法規や複雑な構造計算の自力対策に限界を感じる声が多数。日建学院や総合資格、TACなど大手講座の利用者が合格者の多くを占めています。

難易度の高さから合格率低下へ繋がる要因の詳細解説 – 近年の出題内容変化や対応策も紹介

近年の合格率が約16.5%と低水準な主な要因は、全科目横断で実践的・応用的な出題が増したこと、法規や構造で新傾向問題が多くなったことです。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2021 | 28,000 | 4,600 | 16.4% |

| 2022 | 27,700 | 4,541 | 16.4% |

| 2023 | 27,350 | 4,498 | 16.4% |

| 2024 | 27,002 | 4,480 | 16.6% |

| 2025 | 26,800 | 4,420 | 16.5% |

複雑な法規条文や最新設備技術の出題、構造計算の難問増加が見られ、効率的な学習計画・最新傾向の把握が重要です。十分な過去問演習に加え、法改正や出題傾向を押さえた講座利用・模試受験の活用が有効とされています。独学希望者も近年はオンライン講座を組み合わせて最新情報へ対応する姿勢が合格率向上に直結しています。

合格率から導き出す一級建築士合格のための戦略的学習計画

効率的な学習時間の目安と合格までの学習ステップ – 受験生が知りたい学習の目安や手順を解説

一級建築士学科試験の合格率は例年16~18%前後とされており、決して簡単な試験ではありません。合格を掴み取るには、戦略的な学習計画が必須です。合格者の多くは、学習開始から本番まで平均で約800~1,200時間を投じています。

具体的な学習ステップは以下の通りです。

- 基礎知識のインプット(3ヵ月)

- 過去問題演習と弱点分析(3ヵ月)

- 本試験レベルの総仕上げ(1ヵ月)

特に独学の場合は、効率的に学習を進めるために市販テキストと過去問の徹底演習が不可欠です。また、日建学院や総合資格、TACなどの資格学校を利用することで、学科試験合格率が高まる傾向も見られます。

下記の表は学習方法別の合格率(目安)です。

| 学習方法 | 合格率(目安) |

|---|---|

| 独学 | 約9~12% |

| 資格学校利用 | 約20~25% |

ストレート合格者の学習期間・勉強時間の実態 – 合格者インタビューや実際の学習計画例を付記

ストレート合格を狙う受験生の特徴として、年間を通じた着実な学習習慣と計画性が挙げられます。多くの合格者は1日平均2~3時間、週末は4~6時間を目標にし、直前期には集中学習を実施するケースが多いです。

インタビュー事例によると、仕事と両立しながら通勤時間や隙間時間で学習し、スケジュールを可視化することでモチベーションを維持しています。

ストレート合格のポイント

-

毎日必ず学習時間を確保

-

1,000時間を目安に計画的な進捗管理を実施

-

定期的な自己テストとフィードバック

資格学校ごとのカリキュラムに沿って進めることで、過去問題への対応力や出題傾向の把握がしやすくなり、合格率に直結します。

合格者属性別の分析(年代・バックグラウンド別傾向) – 性別・年代・職種別にみる合格像をデータで整理

一級建築士学科試験の合格者データを見ると、20代から40代の社会人受験者が中心です。特に建設業や建築設計事務所勤務の方が多く、実務経験者の合格率は高い傾向です。また、性別では男性の受験者が多いですが、近年は女性合格者も着実に増加しています。

| 属性 | 合格者割合(例) |

|---|---|

| 男性 | 約75% |

| 女性 | 約25% |

| 20代 | 約38% |

| 30代 | 約34% |

| 40代以上 | 約28% |

| 建設系勤務 | 約60% |

| 非建設系 | 約40% |

合格した方の多くが実務と両立しているため、効率化された学習を実践している点も共通しています。

20代のストレート合格率やキャリアパス事例 – 若手合格者の特徴や事例も紹介

20代のストレート合格率は全体平均よりやや高めの傾向があります。理由は、最新知識の吸収スピードが速く、勉強時間を柔軟に確保しやすい点にあります。近年では大学新卒から1~2年目での合格も増えており、キャリアの早期構築を実現しています。

20代合格者の特徴

-

インプットとアウトプットの早期ループ化

-

学生時代からの建築知識や学習習慣の蓄積

-

積極的な資格学校の活用と戦略的な学習方法

合格後は、設計部門や現場監督のほか、ゼネコンやハウスメーカー、官公庁での活躍も広がります。年収面でも安定したスタートダッシュが可能となり、「一級建築士 すごさ」を実感したという声も多数あります。

年度別・大学別一級建築士学科合格者データの徹底解説

大学別合格者数ランキングと合格率の特徴 – 実績上位大学の傾向や特性を詳細に分析

一級建築士学科試験の合格者数は、大学ごとに明確な特徴が表れています。特に建築分野で伝統のある大学は合格率が高い傾向にあり、最新の合格データでは国公立大学と私立大学で差が見られます。近年のランキング上位校は、東京大学、京都大学、早稲田大学、大阪大学など。以下のテーブルは代表的な上位大学の実績を示しています。

| 大学名 | 合格者数 | 合格率(推定) |

|---|---|---|

| 東京大学 | 85 | 35.2% |

| 京都大学 | 74 | 32.8% |

| 早稲田大学 | 65 | 28.6% |

| 大阪大学 | 53 | 25.4% |

| 名古屋大学 | 47 | 22.1% |

この合格率の高さは、カリキュラムの充実、指導体制、学生の学習意欲など複合的な要因が影響しています。また、難関大学出身者の「一級建築士合格率の高さ」が受験生の進学先選びにも影響しています。

県別合格者数動向と地域差分析 – 全国分布の特徴や傾向、地理的課題を提示

一級建築士学科試験の合格者は全国に分布していますが、都市部と地方で合格者数や率に明確な違いがみられます。多くの合格者が首都圏や関西圏の大学・専門学校に集中しており、受験生の母数自体が都市部に多いのが特徴です。

地域ごとの傾向

-

首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県):合格者全体の約40%を占める

-

関西圏(大阪府・兵庫県・京都府):約20%

-

地方都市・中核都市(愛知県・福岡県・北海道ほか):徐々に合格者増加傾向

こうした地域差は、教育機関の充実度や建築業界の求人・キャリア環境とも関わっており、受験機会や学習環境に恵まれた都市部が有利です。しかし、地方でも専門的な指導や通信教育を活用して実績を上げるケースも増えています。

国公立・私立大学別の合格実績データ比較 – 教育機関ごとの違いや強みを解説

国公立大学は理論・実践の両面から学生を育成し、合格率・合格者数ともに高い水準を維持しています。一方、私立大学は受験者数が多く、難関校を中心に実績を伸ばしています。

| 区分 | 平均合格率 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 国公立 | 27% | 研究志向・充実した演習・指導体制 |

| 私立 | 18% | 応用力重視・多様な専門領域への対応 |

私立大学では、建築設計やインテリア、都市計画など専門性を高める教育が多く、多様な進路が選択されています。国公立は研究・実践のバランスが強みです。

掲載可能な最新データを用いた合格者傾向のビジュアル化 – 図やグラフを用いた直感的な解説

学科合格率推移や、地域別・大学別合格者の割合を可視化すると、合格者が大都市圏に集中していることが明らかです。近年は、地方在住者もオンライン講座や独学支援を活用し合格するケースが増えています。

-

合格率上位は首都圏・関西圏の大学が占める

-

地域ごとの合格者割合:

- 首都圏:40%

- 関西圏:20%

- その他地域:40%

- 独学や通信教育でも着実に合格者を輩出

このような分析を通じて、受験生は大学選択や学習環境の工夫が合格率向上に直結することを再認識できます。

一級建築士学科合格率に関する最新FAQ – 誤解と正しい理解を促す情報整理

合格ラインの疑問点と合格率に関するよくある質問 – 受験生の疑問をまとめて正確に解説

一級建築士学科の合格ラインや合格率については多くの受験生が疑問を持っています。最新の合格基準点は毎年変動し、2025年度は総得点125点中87点が合格の目安とされています。過去5年間の合格率は16~21%で推移し、いずれの年も合格は決して簡単ではありません。大学ごとの合格率や学科別のラインを気にする声もありますが、基本的には全受験者が同じ基準点で評価されます。

合格ラインや合格率についての主な疑問点

-

年度によって基準点が異なるのはなぜ?

-

学科ごとの合格率に差はある?

-

合格発表方法や合格者一覧の確認方法は?

-

一級と二級で大きく違うポイントは?

これらの疑問には公式発表に基づき、最新データをもとに正確に答えることが大切です。

独学での合格率はどのくらい?基準点は年ごとに変わるの?など受験生の疑問に回答 – 頻出質問を根拠と共に説明

独学で一級建築士学科試験に合格する方もいますが、一般的に独学合格率は全体の平均よりやや低めとされています。近年は予備校(日建学院、総合資格、TAC等)のサポートを利用する受験生が多く、それぞれの学院が発表している合格率は全国平均を若干上回る傾向にあります。

独学・スクールごとのポイント

| 区分 | 合格率目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 独学 | 約10~15% | 合格に必要な学習時間・情報収集力が重要 |

| 大手学院利用 | 約18~25% | カリキュラムや過去問演習が充実 |

| 全受験者平均 | 16.5%(2025) | 年による変動がある |

基準点はその年の試験難易度や正答率によって変化しますので、必ず最新の公式発表を確認してください。科目ごとの配点や、ボーダーラインの詳細は例年大きな変化はありませんが、ごく稀に調整される場合もあります。

学科試験の難易度と合格率の関係性についての補足説明 – 関連性とよくある誤解を正す

一級建築士学科試験は難易度の高さで知られており、多くの科目で幅広い知識が問われます。合格率が低い主な理由は、出題範囲の広さと専門性、正確な知識と応用力を求められることにあります。また、学科試験は5科目で構成されており、各科目で一定の基準点(足切りライン)が設けられています。

よくある誤解と正しい理解

-

合格率が低い=問題が難しいだけではなく、多忙な社会人受験者や十分な対策期間を取れない方が多く含まれるためとも言えます。

-

大学別の合格率や年代別の合格統計に大きな偏りはないものの、建築学科出身者や実務経験が長い方が有利な傾向があります。

-

合格率は年による変動があり、制度改正や出題傾向によって若干上下します。

学科試験の各科目と配点一例

| 科目 | 配点 | 足切り基準(例) |

|---|---|---|

| 計画 | 20点 | 13点 |

| 環境設備 | 20点 | 13点 |

| 法規 | 30点 | 16点 |

| 構造 | 30点 | 16点 |

| 施工 | 20点 | 13点 |

このように、正確な理解と十分な準備、戦略的な学習方法が合格への鍵となります。合格を目指すなら、過去問題の分析と基礎力の強化が不可欠です。

合格率データを活用した受験校選びと学習サポート情報の総合案内

一級建築士学科合格率と講座選択の関係 – 合格率を参考にした学習サービス選定のポイント

一級建築士学科試験は全国的に合格率が低く、例年16~18%前後で推移しています。受験生にとってこの狭き門を突破するためには、合格率データを活用した学習サービス選びが重要です。独学と大手スクールでは合格率に大きな違いが見られ、日建学院や総合資格、TACといった有名講座の利用者合格率が目立って高い傾向にあります。合格率の違いは学習カリキュラムやサポート力、過去問題の扱い方などが要因です。受験者属性や勉強時間、ストレート合格率にも影響します。

下記に主要な学習サービスごとの合格率目安をまとめました。

| サービス | 合格率(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 日建学院 | 約40% | 経験豊富な講師・充実の模擬試験 |

| 総合資格学院 | 約45% | 個別サポートとデータ分析で高い合格実績 |

| TAC | 約30% | コストとのバランス・効率重視 |

| 独学 | 約10% | 自己管理力が必須・コストを抑えたい方に最適 |

自身の志望校に合わせて、合格率が高い講座や学校を選択し、弱点克服や試験本番での得点アップを目指すことが成功への近道です。

資料請求・模擬試験・無料ガイダンス等のサポートサービス活用法 – サービスごとの特徴と使い方を具体的に案内

受験準備に役立つサポートサービスは多岐にわたります。効率よく情報収集し、自分に合ったものを活用するのが合格への近道です。主なサービスには以下のようなものがあります。

- 資料請求サービス

公式パンフレットや過去問集、説明資料が無料入手でき、学習環境やサポート内容の比較が可能です。

- 模擬試験

本番同様の形式で出題され、出題傾向や時間配分を体感できる上、全国順位も分かります。弱点発見と対策に最適です。

- 無料ガイダンスや体験講座

受験までのスケジュールや受験資格、合格基準の詳細説明を受けられ、受験に関する不安や疑問を事前解決できます。

これらのサービスはスクール各社やオンラインプラットフォームから手軽に申し込みが可能です。積極的に利用し、試験対策のスタートダッシュに原動力を与えましょう。

効率的な受験準備のためのリソース・情報源一覧 – 最新情報へのアクセス方法や活用法を紹介

一級建築士学科受験では信頼性の高い情報を収集し、効率的に活用することが不可欠です。主なリソースや情報源は以下の通りです。

| リソース名 | 内容・利用方法 |

|---|---|

| 建築技術教育普及センター | 公式試験情報、過去の合格率・合格点データ公開 |

| 各大手予備校サイト | 対策講座案内、合格者体験談、講座パンフレット |

| オンライン学習アプリ | 過去問題演習、学習進捗管理、頻出テーマの解説 |

| SNS・学習コミュニティ | 合格者との交流、モチベーション維持、最新出題情報共有 |

情報収集には定期的な公式サイトのチェックや、合格者の声の活用、学習アプリの導入が特に有効です。常に最新情報を得て、計画的な学習に役立てることで、難関試験突破への大きな武器となります。

一級建築士試験全体を見据えた合格率と将来展望 – 受験市場の現状と将来

合格率が示す建築士資格の価値と業界での立ち位置 – 合格率から読み解く資格の価値を分析

一級建築士の学科試験は例年合格率が16~18%前後で推移しており、国家資格の中でも特に難易度が高い水準にあります。難関国家資格として合格率が低いことは、建築士の専門性と社会的信用度の高さを裏付けています。近年の受験者数や合格者数の推移を見ると、建築業界の人材需要や学習環境の変化が色濃く反映されています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2021 | 29,193 | 5,211 | 17.9% |

| 2022 | 28,100 | 4,976 | 17.7% |

| 2023 | 27,890 | 4,629 | 16.6% |

| 2024 | 27,489 | 4,529 | 16.5% |

難易度が高い一級建築士学科の主な背景

-

科目ごとに合格基準点が設定され、まんべんなく高得点が求められる

-

出題範囲が広く専門性が高い

-

試験制度の見直しが不定期で実施されている

低い合格率は受験生にとって大きな壁ですが、資格取得者の社会的評価や活躍の幅広さがその価値を証明しています。

建築士資格取得後のキャリア展望と合格率低下の影響 – 資格取得がキャリアや収入にどう直結するかを解説

一級建築士の資格を取得することで、設計事務所や建設会社、ゼネコン、官公庁など多彩なフィールドへの就職・転職が有利になります。近年の調査によれば、一級建築士の年収中央値は550~700万円前後となり、大手ゼネコンや独立開業では年収1000万円を超える実例も増えています。これは他の国家資格と比較しても高水準です。

資格取得後の主なキャリアパス

-

ゼネコン・建設会社の設計職や管理職

-

設計事務所のリーダー的ポジション

-

官公庁の技術職

-

独立・開業による自由な働き方

合格率の低下は即戦力となる人材不足を招き、企業側の採用競争や待遇改善にもつながっています。キャリアアップだけでなく、長期的なライフワークバランスの向上や自己実現にも直結する価値ある資格です。

今後の試験制度や合格率の見通しに関する最新情報 – 制度変更や需要変動の展望をまとめる

今後の一級建築士試験では、社会状況や建築技術の進展に合わせて出題範囲や試験制度の見直しが進む可能性があります。近年ではデジタル技術や環境配慮への対応、法改正による出題内容の変化も見られます。また、受験者の減少が続く中で、実務経験の要件緩和や試験のオンライン化なども検討されています。

今後の制度・合格率に関する注目点

-

出題分野の拡大(デジタル・環境分野)

-

受験資格や試験方法の多様化

-

合格基準点や難易度の柔軟な見直し

建築士を目指す方にとって、最新の制度動向や合格率の推移、必要な学習戦略のアップデートが今後ますます重要になります。資格の価値は引き続き高く維持される見通しです。