「弁護士になるには、どんな道のりが必要なのだろう?」と悩んでいませんか。

弁護士試験の最終合格率は【2024年】時点で約22.6%。法科大学院を修了しても、合格に至るまでの平均学習時間は【3,000時間】を超え、予備試験ルートでは合格率がさらに低い7.6%にとどまります。また、法科大学院の学費だけでも【総額300万円前後】、予備校や通信講座を利用すれば追加で数十万円の費用が発生することも。

「学歴や年齢がハンデになるのでは?」 「想定外の費用が膨らまないか不安…」そんなリアルな疑問や不安は、多くの志望者が必ず経験しています。

それでも、近年では30代以上の社会人や主婦、さらには高卒からの挑戦者も着実に合格を勝ち取っています。あなたにも合格への道筋が開ける可能性は十分にあります。

最後までお読みいただくと、「資格取得までの全ルートを具体的な数字とともに徹底比較」しながら、最適な進み方や費用の計画、勉強のポイントまで明確にできます。

次の章から、あなたに合った弁護士への道を一緒に探していきましょう。

弁護士になるにはの資格取得の全体像と基本的な要件

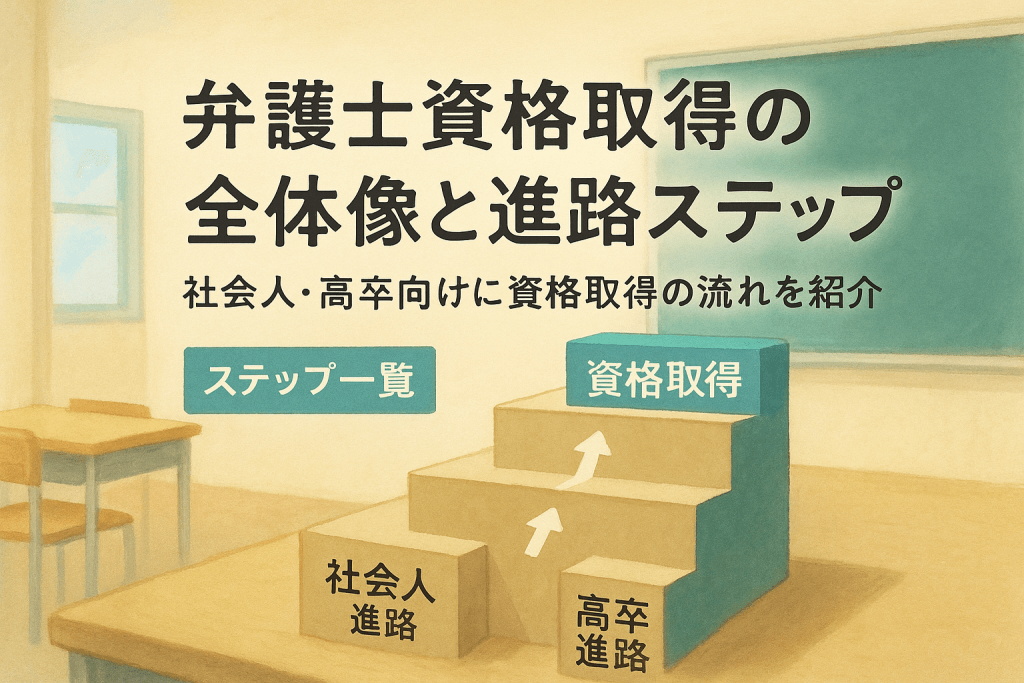

弁護士になるには資格取得に必要なステップの全体像解説

弁護士を目指す場合、いくつかの具体的なステップを踏む必要があります。まず法学部や法科大学院などで法律の基礎を学びます。その後、司法試験の受験資格を得て、合格を目指します。最終的には司法修習を経て、二回試験(司法修習終了試験)に合格し、弁護士として登録されます。

弁護士になるまでの主な流れ:

- 大学で法律を学ぶ、または予備試験に合格する

- 法科大学院修了または予備試験合格で司法試験の受験資格を得る

- 司法試験に合格する

- 司法修習(1年間)を受ける

- 二回試験合格後、弁護士登録

この一連の流れを正確に理解しておくことが、計画的な学習・スケジュール管理の第一歩となります。

弁護士になるには法科大学院修了ルートと司法試験予備試験ルートの基本比較

弁護士資格を目指すルートは大きく2つあり、それぞれに特徴とメリットがあります。

| ルート | 特徴 | 最短年数 | 主なメリット |

|---|---|---|---|

| 法科大学院修了ルート | 大学卒業→法科大学院修了→司法試験 | 約7年 | 段階的に法律を学べる、体系的知識が身に付く |

| 司法試験予備試験ルート | 予備試験合格→司法試験 | 約4年 | 学歴不問・最短合格が可能 |

法科大学院修了ルートは一般的ですが、大学進学が必須です。一方、予備試験ルートは誰でも挑戦でき、社会人や高卒の方にもチャンスがあります。それぞれのライフスタイルや学歴に合わせた選択が重要です。

弁護士になるには弁護士試験の最新日程と受験資格の詳細 - 2025年司法試験日程を踏まえて

2025年の司法試験は、例年同様5月に実施されます。受験には法科大学院修了者、または予備試験合格者であることが求められます。

2025年司法試験概要:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施予定日 | 2025年5月中旬 |

| 受験資格 | 法科大学院修了または予備試験合格 |

| 試験科目 | 憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法など |

| 合格発表 | 2025年7月上旬 |

予備試験は学歴不問で受験できる反面、合格率は5%程度と狭き門です。各科目の学習計画を立て、早めの準備が成功への鍵です。

弁護士になるには弁護士になるための基本資格と学歴条件

弁護士を目指すには「司法試験に合格すること」が必須条件です。受験資格は主に2ルートあり、法科大学院修了者か、司法試験予備試験合格者となります。学歴としては大卒が一般的ですが、高卒や中卒から目指す方法も存在します。

主な資格・条件:

-

法科大学院修了者(大卒が前提)

-

司法試験予備試験合格者(学歴不問)

-

いずれも司法試験合格が必要

ライフスタイルや現在の学力に応じて最適なルートを選ぶことができます。

弁護士になるには高卒・中卒でも目指せるか?学歴別の進路の現実

高卒や中卒でも弁護士を目指すことは可能です。法科大学院ルートでは大学卒業が前提ですが、予備試験ルートなら学歴問わず挑戦できます。ただし、予備試験は出題範囲が広く難易度も非常に高いため、独学だけでなく予備校や通信教材の活用も有効です。著名な高卒・中卒出身の弁護士も実在し、強い意志と継続的な努力を続けることで、不可能ではありません。

弁護士になるには法学部や法科大学院の役割と専門学校の違い

法学部は法律の基礎を体系的に学べる場です。法科大学院はさらに実務家養成を重視した高度な教育を受けられます。一方、専門学校は主に試験対策が中心であり、実際の受験勉強や予備試験・司法試験の学習サポートに特化しています。

| 学びの場 | 主な特徴 |

|---|---|

| 法学部 | 法律の基礎知識・理論の習得 |

| 法科大学院 | 実務家養成、試験受験資格取得 |

| 専門学校・予備校 | 試験合格に向けた指導・サポート |

将来的に弁護士だけでなく、検察官や裁判官、企業法務など幅広い道が開かれているため、早い段階で進路や学習方法を検討することが重要です。

司法試験と予備試験の合格率・試験内容・勉強法の深掘り

弁護士になるには司法試験の科目・配点と合格率最新データ分析

最新の司法試験は法科大学院修了者や予備試験合格者が受験可能です。科目は主に憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法など幅広く、論文式と短答式の2種類で構成されています。合格率は例年約40%前後で、大卒以上が多いですが、最短ルートとして予備試験経由を選ぶ人も増えています。法学部出身だけでなく他学部からの挑戦も可能で、配点は論文試験が重視され、知識だけではなく論理的な思考も問われます。以下の表が試験科目と配点の概要です。

| 試験区分 | 主な科目 | 配点比率 |

|---|---|---|

| 短答式 | 憲法・民法・刑法 | 約25% |

| 論文式 | 憲法・民法・刑法ほか | 約75% |

弁護士になるには論文式試験と短答式試験の特徴と対策のポイント

論文式試験は、実務に即した事例問題を記述で解答する形式です。合格の秘訣は基礎知識の徹底と、法的三段論法による明確な文章展開にあります。短答式はマークシート形式ですが、細かな知識や条文理解が問われるため、過去問演習が不可欠です。

論文式試験対策ポイント

-

法律構造の理解

-

論理的説明力の強化

-

過去問・本試験形式の演習

短答式試験対策ポイント

-

条文の暗記と整理

-

細かな判例知識の蓄積

-

毎日の問題演習

どちらもバランス良く学習することで、確実な合格に近づきます。

弁護士になるには予備試験の制度概要と合格までの道のり

予備試験は法科大学院卒業を経ずに司法試験受験資格を得られる制度です。学歴や職歴を問わず、誰でも挑戦可能な点が特徴です。試験は短答式・論文・口述の三段階で構成されており、高卒や社会人でも弁護士を目指せるルートとして人気が高まっています。

合格までの流れは以下の通りです。

- 予備試験の受験申込

- 短答式試験(5月実施)

- 論文式試験(7月実施)

- 口述試験(10月実施)

- 合格後、司法試験受験資格獲得

このルートは費用面でも法科大学院進学より抑えられる利点がありますが、合格率は低く、独学や予備校活用の工夫が不可欠です。

弁護士になるには予備試験合格率・難易度・法科大学院との併用メリット・デメリット

近年の予備試験合格率は約4〜5%と極めて低く、司法試験本試験よりも狭き門といえます。難易度は理論と実践の両面で問われ、一部高卒合格者や社会人の例もありますが、学力と学習継続力が要求されます。

併用する場合のメリット

-

入学費・学費の節約

-

年齢や学歴に関係なく挑戦できる

デメリット

-

合格までの時間と労力が大きい

-

独学ではモチベーション維持が課題

| 区分 | 難易度 | 費用 | 学習期間目安 |

|---|---|---|---|

| 予備試験単独 | 非常に高い | 低い | 2年以上 |

| 法科大学院経由 | 標準 | 高い | 3〜5年 |

弁護士になるには効率的な勉強法・勉強時間の目安|社会人・学生別具体例

司法試験や予備試験合格を目指すには戦略的学習が不可欠です。平均的な勉強時間の目安は2,000〜3,000時間とされ、1日約4〜6時間の学習ペースが推奨されています。社会人は夜間学習や土日中心、学生は平日に計画的学習を行うのが一般的です。

学生の具体例

-

授業+隙間時間に過去問演習

-

長期休暇を活用し集中学習

社会人の具体例

-

仕事後の夜・早朝学習をルーティン化

-

通信講座や予備校、オンライン教材の活用

効率アップのポイント

-

計画的なスケジュール作成

-

過去問分析と復習を重視

-

モチベーション維持のため成果記録

合格までの道のりは長いですが、自分に合った方法を選ぶことで着実に目標へ近づけます。

法科大学院ルートと予備試験ルートのメリット・デメリット徹底比較

弁護士資格を目指すには、法科大学院ルートと予備試験ルートの2つがあります。どちらのルートにも特徴があり、選択によって費用や期間、勉強方法が大きく異なります。

| 項目 | 法科大学院ルート | 予備試験ルート |

|---|---|---|

| 費用 | 学費平均200〜500万円、学部・大学院通学 | ほぼ独学可、受験料・教材費中心 |

| 期間 | 学部4年+大学院2〜3年、最短6年 | 合格まで平均2〜4年、最短1年で受験可 |

| 受験資格 | 原則大学卒(法学部でなくても可)、法科大学院合格 | 学歴・年齢不問(高校生も受験可能)、合格率は低め |

| 難易度 | 一定数が大学院進学、司法試験合格率は高い | 合格率は1桁と難関、本気での対策が必須 |

法科大学院ルートは体系的な法律教育が受けられる、既卒進学や大学を選べるメリットがある一方で、費用と時間はかかります。予備試験ルートは独学も可能ですが、合格率が非常に低いため本気の継続学習が必要です。

弁護士になるには各ルートの費用・期間・受験資格の違い

弁護士を目指すルートによってかかる費用や期間、必要な受験資格は大きく異なります。法科大学院は、学費や生活費も含めると総費用が500万円を超えることもあります。一方、予備試験経由の場合は、受験料やテキスト代など最小限で済み、働きながらの挑戦も現実的です。

主な違い

-

法科大学院ルート

- 費用:数百万円規模

- 期間:一般的に最短6年

- 受験資格:大学卒業か同等の学力(法学未経験可)

-

予備試験ルート

- 費用:教材・受験料のみ

- 期間:最短1年、平均2~4年

- 受験資格:学歴・年齢不問

自身のライフスタイル・将来設計に合わせた選択が重要です。

弁護士になるには2025年最新の法科大学院入試状況・コース別特徴

2025年度の法科大学院入試は、法学既修者コースと未修者コースに分かれています。既修者は法学部卒業生等を対象とし、2年間で修了可能。未修者は法学未経験者向けで3年間のカリキュラムが基本です。

ポイント

-

全国の大学院で入学者競争は厳しくなっており、上位校は高倍率

-

カリキュラムは座学だけでなく模擬裁判や実務講座が充実

-

夜間やオンライン併用コースもあり、社会人にも門戸が広がっている

-

合格率や修了後の司法試験合格実績は大学院選びの重要な指標

最新の情報を確認し、通いやすさや合格後のキャリアサポートも要チェックです。

弁護士になるには社会人が選びやすいルートとその理由

社会人に人気が高いのは、時間や費用を抑えやすい予備試験ルートです。法科大学院への進学は仕事や家庭との両立が難しいケースが多いですが、予備試験であれば独学や通信講座利用で合格を目指せます。

選ばれるポイント

-

現職を続けながら法律の勉強を進められる

-

柔軟な学習スケジュールが取りやすい

-

費用負担が比較的少ない

-

社会経験が法曹の実務で活かせる

一方で、強い自己管理能力と計画的な学習が求められる点も理解しておく必要があります。

弁護士になるには予備試験ルートの社会人合格事例・挑戦ポイント

近年では30代・40代の社会人が予備試験を突破し、弁護士となるケースも増えています。毎年受験者には主婦や転職を目指す方、地方在住者など多様な経歴の合格者がいます。

社会人合格のポイント

-

時間管理の徹底:隙間時間や通勤時間も活用

-

効率的な教材選び:市販テキスト・予備校講座を活用

-

モチベーション維持:目標を明確にし、学習仲間を持つ

-

家族や職場の理解・協力体制

現役合格者の体験談からは、計画的な準備と精神的なタフさが重要だと分かります。

弁護士になるにはルート選択の判断基準|年齢・学歴・生活スタイル毎の最適解

どのルートを選ぶかは、年齢や学歴、そして生活スタイルによって異なります。

自分に合った弁護士になるためのルート選択基準

-

若年層・学生:法科大学院ルートが主流。計画的に進学・受験ができる。

-

社会人・主婦:予備試験ルートが現実的。時間や費用を抑えながら学べる。

-

高卒・非大卒者:学歴・年齢不問の予備試験ルートがおすすめ。

-

時間に余裕がない方:通信講座や独学対応の教材を活用。

-

地方在住者:オンライン講座や自習システムで柔軟に対応。

最適な方法を見極め、必要な準備を早めに始めることが合格への近道です。

社会人・高卒・主婦など多様なバックグラウンドから弁護士になるには

弁護士になるには社会人からの司法試験合格の現実と成功事例

弁護士を目指す社会人は年々増加しています。最近では30代や40代で司法試験を受験し、合格した人も多く活躍中です。社会人経験があると法律実務に役立つケースも見られますが、働きながらの学習には相応の計画と努力が必要となります。

特に注目されているのが「法科大学院(ロースクール)」への進学です。社会人向けの夜間コースや通信制講座も充実しているため、フルタイム勤務の方でも勉強時間を確保しやすくなっています。試験までの平均的な期間と流れをまとめます。

| 志願時の年齢層 | 合格までの年数(目安) | 勉強スタイルの例 |

|---|---|---|

| 20代後半〜30代 | 3~7年 | 法科大学院、独学、オンライン予備試験対策 |

| 40代 | 5~8年 | 予備校・夜間講座を活用、主婦・主夫の学習例も多数 |

主婦や社会人から弁護士に転身する成功例もあり、多様なキャリアが認められています。

弁護士になるには勉強時間の確保方法・合格率と年齢別合格データ

司法試験合格のための勉強時間は、一般的に3,000〜5,000時間が必要とされています。社会人や家庭を持つ人が効率的に学ぶためには、徹底した時間管理がカギとなります。

ローンチや通勤時間、早朝や夜に学習時間を割り当てる工夫が有効です。勉強計画やスケジュール管理アプリを活用する声も多く聞かれます。

| 年齢層 | 合格率(参考値) | 推奨学習法 |

|---|---|---|

| 20〜29歳 | 約40% | 集中的な通学/オンライン講座併用 |

| 30〜39歳 | 約20% | 仕事と両立する夜間・通信講座 |

| 40代以上 | 約10% | 家庭や仕事と両立しやすいペース設定 |

ポイント

-

学習効率を上げるためには、短時間でも毎日の積み重ねが重要

-

合格まで継続するモチベーション維持が不可欠

弁護士になるには高卒・中卒の進路選択肢と現実的なルート

現在、高卒や中卒から弁護士になることは極めてまれですが、不可能ではありません。一般的には以下の進路が求められます。

- 高卒で大学に進学(法学部が人気でおすすめ)

- 予備試験ルートを利用し、司法試験受験資格を得る

- 法科大学院に進学する場合は大学卒業資格が必要

| ルート | 特徴 | 期間の目安 | 費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 予備試験経由 | 独学も可能・難関 | 最短4年 | 比較的安価(予備校利用で約100万円) |

| 法科大学院経由 | 正規ルート・サポート充実 | 6年~ | 400~600万円前後(学費) |

高卒・中卒から合格した著名な弁護士も存在しますが、根気と強い意志が必要です。

弁護士になるには独学と通信講座、予備校利用のメリット・デメリット

弁護士資格取得のためには、独学、通信講座、予備校の3パターンが主流です。

| 学習方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 独学 | 費用が安い/自分のペース | 情報収集やモチベ維持が困難/挫折しやすい |

| 通信講座 | 場所・時間の自由度高い/カリキュラム整備 | 直接指導を受けづらい/質問機会が限られる |

| 予備校 | 添削・講師サポートあり/仲間ができる | 費用が高額/拘束時間が長い場合あり |

自分のライフスタイルや学習環境に合わせて最適な方法を選ぶことが成功のポイントです。

弁護士になるには主婦や40代から目指す弁護士キャリアの実態と課題

主婦や40代から弁護士を目指す人が増えています。家事や育児、仕事と並行しながら勉強するケースでは、周囲の理解や協力体制の確保が不可欠です。経済面や時間の制約も大きな課題ですが、近年は多様な支援制度・ローンが用意されているため、年齢や状況に関わらず挑戦可能です。

ポイント

-

家庭や仕事と両立するには計画的な学習とストレス管理が重要

-

社会人経験があることで法律相談の現場で強みに

-

主婦・主夫の合格者も実際に存在し、キャリア支援を受ける例が増加傾向

弁護士への道は険しくとも、多様なバックグラウンドを持つ人々が活躍しています。努力や適切な情報収集と周囲の協力があれば、挑戦する価値が十分ある職業です。

弁護士になるまでの費用と資金計画|学費・予備校費用・奨学金等

弁護士になるには大学・法科大学院・予備試験準備にかかる費用分析

弁護士を目指す際、進学や試験対策に必要な費用は大きな負担となります。一般的なルートで発生する主な支出を以下の表で整理します。

| 項目 | 費用目安 | 詳細 |

|---|---|---|

| 大学(法学部) | 約250〜400万円 | 国公立・私立や自宅・自宅外通学で差 |

| 法科大学院 | 約200〜300万円 | 2〜3年制、学費や施設費が中心 |

| 予備校・講座 | 約50〜150万円 | 司法試験・予備試験対策講座 |

| 試験受験料等 | 約3〜5万円 | 予備試験・司法試験の受験料 |

このほか、生活費や参考書代、模試費用などもかかります。費用を抑えたい場合は、国公立大学への進学や、奨学金の積極活用、高コスパの通信教育などを検討するとよいでしょう。

弁護士になるには通学・通信・独学別の費用相場と節約ポイント

大学や大学院の通学課程はまとまった資金が必要となりやすいですが、実は通信課程や独学も選択肢です。下記のような費用差があります。

| 学習スタイル | 費用目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 通学 | 約450~700万円 | 学費+交通費・生活費も必要 |

| 通信・オンライン | 約200~400万円 | 学費が抑えられ、働きながら学びやすい |

| 独学 | 約60~100万円 | 教材費・過去問中心、自制心や計画力が必須 |

節約のポイント

-

奨学金や教育ローンの活用

-

参考書や講座の中古・リユースの利用

-

模擬試験や過去問を優先的に使い、効率的に勉強

自分に合った学習環境や費用バランスを意識することで、無理のない資金計画が可能です。

弁護士になるには奨学金・教育ローン・返済免除制度の概要

弁護士を目指す方の多くが、奨学金やローンの利用を検討しています。主な制度の概要をまとめます。

-

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金

利用者が多い公的奨学金で、第一種(無利子)と第二種(有利子)があります。

-

各大学の独自奨学金

成績優秀者や経済支援が必要な学生への給付型または貸与型を用意。

-

法科大学院特別奨学金

法科大学院によっては学費全額を支援する制度も存在します。

-

教育ローン

銀行や公的機関による長期返済ローンが利用可能です。

-

返済免除制度

司法試験合格や成績優秀など一定条件で返済が免除される場合があります。

幅広い選択肢があるため、進学先や自己の経済状況に合わせて最適な制度を選ぶことが重要です。

弁護士になるには支援制度の活用方法と注意点

支援制度を最大限に活用するためには、申請時期や条件の細かな確認が重要です。失敗しない活用法は次の通りです。

-

申し込みは早めに行い、書類不備や期限切れを避ける

-

無利子・有利子の違いや返済条件を必ず確認する

-

給付型か貸与型か、返済免除規定もしっかり把握する

-

複数の制度を併用する場合は重複申請の可否に注意

強調すべきは、制度ごとに申請方法や審査基準が異なる点です。各大学の学生課や公的機関のホームページを確認し、不安な点は専門窓口で相談するのが安心です。経済的な不安を最小限に抑え、将来への準備を確実に進めましょう。

弁護士に求められる能力・適性・人物像|向いている人とは

弁護士になるには弁護士に必要な学力とは?基礎知識と応用力の習得法

弁護士にとって必要な学力は、法律の基礎から応用まで幅広く求められます。難易度の高い司法試験を突破するには、法学部で得る知識だけでなく、論理的思考力や課題解決力が不可欠です。理解しやすくするために、必要な学力のポイントをまとめます。

| 必要な学力 | 主な内容 | 習得方法例 |

|---|---|---|

| 基礎知識 | 憲法・民法・刑法等の基本法領域 | 大学または独学・通信教育 |

| 応用力 | ケース分析・判例の活用 | 実務書、過去問演習、予備校 |

| 論理的思考力 | 根拠を示して考える力 | 過去問や模擬試験の解答練習 |

| 長期記憶力 | 法律用語・条文暗記 | 一問一答、復習サイクル |

重要ポイント

-

大学進学が一般的ですが、予備試験を利用すれば大学に通わず受験も可能です。

-

学習の途中で不安を感じる場合、専門講座やサポート教材の利用も有効です。

弁護士になるには学歴に関係なく必要となる思考力・コミュニケーション力

弁護士を目指す上で、学歴以上に重視されるのが柔軟な思考力とコミュニケーション力です。依頼者や裁判官、他の弁護士とのやりとりでは、的確に意図をくみ取る能力やわかりやすく説明できる力が求められます。主な必要能力をリストでご紹介します。

-

論理的思考力

-

説明力と説得力

-

傾聴力や対話力

-

問題発見力・解決力

これらは学歴や年齢に関係なく磨けるスキルであり、実際に社会人や主婦、高卒から弁護士を目指す方にも共通しています。自分の強みを意識し、練習や実務体験を通じて伸ばすことが大切です。

弁護士になるには性格や適性のチェックポイントと誤解の解消

弁護士に向いている性格は、単なる優秀な成績だけでなく、困難な状況でも粘り強く取り組めるか、自分の意見と他人の意見を両方尊重できるかが大きなポイントです。以下のチェックリストで自己診断できます。

-

困難やプレッシャーに動じず冷静でいられる

-

他人の意見に耳を傾けられる

-

正義感や責任感が強い

-

反論を受けても諦めずに考え抜ける

一方、「弁護士は話し上手しかなれない」「高学歴だけが条件」といった誤解も多いですが、近年は多様な経歴・性格の弁護士が活躍しています。柔軟性や粘り強さも立派な適性です。

弁護士になるには中学生・高校生・社会人別、目指す前に知っておきたい適性

年齢やバックグラウンドごとに、目指す前に知っておきたい適性や準備について整理します。

| 対象 | 必要な適性・準備 |

|---|---|

| 中学生・高校生 | 基本的な読解力や文章表現力を強化、ディベートや模擬裁判もおすすめ |

| 大学生 | 法学部での学習・ゼミ活動、インターンシップ参加で実務を体験 |

| 社会人・主婦 | 実社会経験を活かした視点、時間管理と効率的な学習習慣 |

どの年代でも自分自身の興味と継続力が最重要です。社会人から挑戦する場合でも、近年は効率的な通信教育や独学用教材が充実しているため、ハンデなく挑戦できます。各自のライフステージに合った学び方を工夫し、着実な準備が合格と成長の近道です。

弁護士の仕事内容・年収・将来展望|資格取得後のリアルな実態

弁護士になるには弁護士の主な業務内容と業務領域別特徴

弁護士は法律に基づいた幅広い業務を担います。主な仕事内容は、法的トラブルの相談や訴訟の代理、契約書の作成やチェック、企業法務、さらには刑事事件への対応など、多岐にわたります。業務領域によって求められるスキルや業務内容も大きく異なります。

下記の箇条書きで、主な業務特徴を整理します。

-

法律相談:個人や企業からの相談受付、解決策の提案

-

民事事件対応:遺産分割、離婚、交通事故などの代理

-

刑事事件対応:被疑者・被告人の弁護、被害者支援

-

企業法務:契約、コンプライアンス、知的財産権、労務問題のサポート

経験を積むことで、専門領域に特化した弁護士として活躍することが可能です。例えば国際弁護士は語学力を活かし、海外取引や国際訴訟を担当するなど活躍の場が広がります。

弁護士になるには企業内弁護士・刑事弁護士・国際弁護士の仕事内容比較

弁護士資格を取得した後の進路は多様です。代表的な弁護士職種の業務比較を下記のテーブルにまとめます。

| 区分 | 主な勤務先 | 業務内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 企業内弁護士 | 企業法務部 | 契約審査、法令調査、内部通報対応 | 安定した勤務体制 |

| 刑事弁護士 | 法律事務所 | 刑事事件の弁護、被害者支援 | 社会的意義が高い |

| 国際弁護士 | 渉外系法律事務所 | 国際訴訟、海外企業との取引案件 | 語学力・国際感覚必須 |

企業内弁護士は福利厚生や労働時間が安定しており、ワークライフバランスを重視したい方にも人気です。刑事弁護士は社会正義の実現や社会貢献性が高く、強いやりがいを感じる職種です。国際弁護士はグローバルな知識や語学スキルが不可欠となります。

弁護士になるには年収の実態とキャリア別年収推移

弁護士の年収は働き方やキャリアによって大きく異なります。新卒や若手の時期は年収も控えめですが、経験や専門性を積むことで収入アップが期待できます。また、勤務弁護士と独立した弁護士でも大きな格差が生じます。

近年は、企業内弁護士や大手法律事務所勤務、独立開業などさまざまなキャリアの選択肢があり、それぞれ年収の傾向も異なります。

下記のポイントは参考になります。

-

若手弁護士は約400万円~600万円からスタート

-

企業内弁護士は平均700万円前後

-

大手法律事務所や独立開業の場合、1000万円を超えるケースも珍しくない

将来的には経営的なスキルや専門性が高まるほど、年収も飛躍的に高まる傾向があります。

弁護士になるには初任給からパートナー弁護士までの収入分布と要因

弁護士の収入は、キャリアの歩みに大きく依存します。下記テーブルで、初任給からパートナー弁護士までの年収分布をまとめます。

| キャリア段階 | 年収目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 新人弁護士 | 400〜600万円 | 勤務先や地域で差あり |

| 企業内弁護士 | 600〜900万円 | 規模や勤務地により変動 |

| 独立開業(一般) | 500〜1500万円 | 顧客獲得力で幅が大きい |

| 大手事務所シニア | 1000〜2000万円 | 実績・経験が大きく影響 |

| パートナー弁護士 | 2000万円〜 | 経営参画・案件数により変動 |

こうした格差は経験年数や専門分野、所属事務所の規模、営業力など多様な要素によるものです。働き方や目指すキャリアによって、自分にとって最適な道を見極めることが重要です。

弁護士になるまでのスケジュール管理と効果的な勉強計画

弁護士を目指すためには、長期的なスケジュール管理と継続的な学習計画が欠かせません。特に法科大学院ルートと予備試験ルートでは必要な年数や費用、学習方法が大きく異なるため、自分に合った最適なプランニングが大切です。大学在学中から司法試験に向けて計画的に取り組めば、最短で約6〜7年で弁護士資格を取得することも可能です。学業や仕事、生活との両立を意識しながら効果的に進めることが合格の近道となります。

弁護士になるには受験生別の年間スケジュール例と時間配分のコツ

弁護士を目指すには、自分の立場やライフスタイルに合わせた年間スケジュールが重要です。下記に学生や社会人、高卒者ごとの目安をまとめました。

| タイプ | 年間スケジュール例 | 勉強時間の配分 | 主要なポイント |

|---|---|---|---|

| 学生 | 大学在学中+法科大学院2年 | 週20〜30時間 | 授業・自主学習を両立 |

| 社会人 | 仕事と並行して予備試験準備 | 平日2〜3時間・土日6時間 | 夜間・通信講座の活用が効果的 |

| 高卒(独学) | 予備試験受験まで2〜4年 | 自学中心に1日3〜4時間 | 自己管理力が求められる |

効果的な時間配分のコツ:

-

学生は講義と自主学習を平行し、夏休みや春休みに集中学習を組み込む

-

社会人は通勤や休日のまとまった時間を利用し、隙間時間も無駄にしない

-

高卒・独学の場合は、目標日から逆算した計画表を作成し継続的な実践が不可欠

リスト形式でもポイントを確認しましょう。

-

早い段階から過去問に触れる

-

定期的に模試や自己テストを実施

-

時間配分や勉強の質の見直しを毎月行う

このような工夫で進捗管理を徹底することが大切です。

弁護士になるには学生・社会人・高卒者の違いを踏まえたプランニング

それぞれのバックグラウンドによって最適な受験スケジュールは異なります。例えば、法学部卒業後に法科大学院へ進学するパターンが一般的ですが、社会人や高卒者も年齢・経歴を問わず弁護士を目指せます。

-

学生の場合

- 法学部は司法試験に直結する知識が得られるため有利

- 学部在学中からロースクール進学を視野に入れ、学習を積み重ねられる

-

社会人の場合

- 仕事との両立を前提とした計画が必要

- 通信講座やオンライン教材を活用し、効率的な学習を目指す

-

高卒・非大卒の場合

- 予備試験というルートが用意されており、独学や通信教育で挑戦可能

- 自己管理能力やモチベーション維持が重要

各パターンで必要な期間や費用も異なるため、将来的なライフプランを複数想定しながら進めることで無理なく合格を目指すことができます。

弁護士になるには試験直前期の効率的な勉強法と体調管理のポイント

試験直前期は知識の定着とアウトプット力の強化が求められる時期です。ポイントを整理します。

-

過去問演習を徹底し、司法試験・予備試験の出題傾向を分析

-

暗記よりも論点理解を重視し、模試や他人に説明する練習で知識を定着

-

記述形式・論文形式問題にも十分な時間を割く

-

睡眠時間の確保・規則正しい生活リズムの維持が不可欠

-

集中力を高めるためには食事バランスや休憩時間の取り方も大切

ストレスや体調不良が結果に直結しやすい時期なので、無理をせず自己管理力を強化しましょう。

弁護士になるには合格者の実例から学ぶ実践的な勉強法と生活習慣

実際に司法試験や予備試験に合格した人の多くは、「毎日決まった時間に学習」「繰り返し復習」「弱点ノートの徹底活用」を共通して実践しています。

-

過去問の徹底分析と論点整理

-

自分専用のスケジュール表を作り進捗管理

-

模試や模擬面接を複数回受けて実戦感覚を養う

-

健康維持のため運動や休養を必ず確保

このほか、「合格者の体験談を参考に精神的モチベーションを保つ」ことも大きなポイントです。自分自身の生活リズム・やる気の管理に役立つ方法を取り入れることで、結果的に学習の質が向上し、合格が現実的になります。

弁護士を目指す人の疑問解消|頻出の質問と注意点

弁護士になるには何年かかる?最短ルートは?

弁護士になるための最短ルートは、大学卒業後に法科大学院へ進学し、修了後に司法試験に合格する方法が主流です。大学進学から合格までの目安期間は以下の通りです。

| ステップ | 平均期間 |

|---|---|

| 大学(4年制) | 4年 |

| 法科大学院(既修2年/未修3年) | 2〜3年 |

| 司法試験合格 | 1年程度(目安) |

| 司法修習 | 1年 |

| 合計 | 最短7〜9年 |

最短では7年ほどで弁護士になれますが、受験回数や学業進度、司法試験の合否などで必要年数は前後します。司法試験予備試験に合格することで、法科大学院を経ずに司法試験に挑戦できるルートもありますが、予備試験自体の合格率は低く難易度が高い点に注意しましょう。

弁護士になるには法曹三者と関連資格の違いや選択肢

日本の法曹三者は弁護士、裁判官、検察官に分かれ、いずれも司法試験合格が必要です。しかし、次のような違いがあります。

| 種類 | 主な業務 | 雇用形態・進路 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 法律相談、訴訟代理など | 独立開業・法律事務所勤務 |

| 裁判官 | 裁判の判決・進行 | 公務員・国家公務員試験経由 |

| 検察官 | 犯罪捜査・訴追 | 公務員・検察庁勤務 |

弁護士資格だけ「持ってるだけ」でも強みになり、他分野への転職や社内法務職にも活用可能です。社会人や主婦、高卒の経歴からでも道は開けますが、試験対策やルート選択が重要です。

弁護士になるには受験資格喪失のリスクと回避法

司法試験には受験できる年数や回数に制限があります。法科大学院修了後は「修了から5年間で5回まで」受験が可能です。この制限を超えると受験資格を喪失します。

受験資格を失わないために気を付けたい点

-

法科大学院卒業後は計画的に受験する

-

予備試験ルートの場合は年齢や学歴制限がないが、一発合格を目指す

-

長期戦になる場合はモチベーションと健康管理も必須

資格喪失を防ぐには、事前に学習計画を立てて、無駄な受験を避けることが大切です。

弁護士になるには失敗・不合格時の進路と再挑戦のポイント

弁護士の道は険しく、司法試験に不合格となる方も少なくありません。不合格が続いた場合でも新しい進路は多様です。

-

企業の法務部門への就職

-

公務員や一般企業の総合職

-

法律系専門職(司法書士・行政書士等)への転身

再挑戦の場合、予備校や専門講座の活用、生活費や精神面のサポート体制を整えることで再チャレンジがしやすくなります。試験の合否は一度で決まるものではないため、前向きな気持ちと計画性が重要です。

弁護士になるには司法試験予備試験の受験資格と試験内容の細かい違い

司法試験の受験には、法科大学院修了または予備試験合格が必須です。予備試験は学歴・年齢制限がなく、社会人や高卒からでも挑戦できます。

| 法科大学院ルート | 予備試験ルート | |

|---|---|---|

| 学歴要件 | 大卒または同等 | なし |

| 受験資格 | 法科大学院修了者 | 予備試験合格者 |

| 特徴 | 専門カリキュラム | 独学も可・合格率低い |

予備試験の内容は、短答式・論文式・口述試験と幅広い知識が必要です。自分に合ったルート選定や勉強法を選ぶことが合格の近道となります。手厚い教材やサポートを活用しながら計画的に学習を進めましょう。